読む介護飯(かいごはん)ラジオ

ここで学べること

ここで学べること専門家が答える読む介護飯(かいごはん)ラジオ 第15回

食べ物が気管に?うまく飲み込めない方の食事の工夫

※本記事はPodcast番組「介護飯ラジオ」第15回のWEBページ版です。

【介護飯ラジオとは】「専門家が答える介護飯(かいごはん)ラジオ」は、「高齢者の痩せ対策委員会」がお届けするPodcast番組です。食支援の専門家をゲストにお招きし、リスナーから寄せられた「食事」や「痩せ」に関するお悩みに回答、明日から使える実践的な解決策やヒントをお伝えします。「Podcastでの配信内容を文字で読みたい」「気になったエピソードを振り返りたい」という方のために、こちらのWEBページ版「読む介護飯ラジオ」をご用意しました。

■パーソナリティ紹介

岡崎佳子(ナースマガジン編集長)

父はレントゲンの設計士、母は看護師という両親のもとで育つも医療・看護の道には進まず。転職を繰り返すも、常に扱うテーマが栄養・食事という不思議な巡り合わせ。両親を在宅で看取るという体験を経てたどり着いたのは、看護情報誌「ナースマガジン」編集の仕事。取り扱う多様なテーマに四苦八苦しながら、気がつけば前期高齢者。滑舌が悪くならぬよう、口形体操が日々の日課。

■ゲスト紹介

稲山未来(Kery栄養パーク代表・管理栄養士)

施設での高齢者支援を通じて栄養の重要性を再認識し、在宅訪問栄養指導を開始するも、現場での栄養管理の限界に直面。地域への栄養教育、在宅訪問管理栄養士育成を目指して2021年に独立。Kery栄養パークを開業し、栄養講座の開催、管理栄養士の教育コンサルティングを実施。また、東京都新宿区の「ふれあい歯科ごとう」で訪問栄養指導も行っている。目標は「在宅支援の現場に管理栄養士の介入が当たり前になること」。

誤嚥とは?防ぐためのポイントは?

岡崎

今回のテーマは「食べ物が気管に?うまく飲み込めない方の食事の工夫」。"誤嚥(ごえん)"とか"誤嚥性肺炎"という言葉がよく聞かれるようになりましたよね。本日のお便りも、それにまつわるご相談です。

75歳の父の介護をしている73歳の母。父は誤嚥性肺炎で入院し、退院時に口から食べることは危険と言われました。でも父は食べることが好きだったので、母がその話をケアマネさんに伝えたところ、訪問診療の先生が再度飲み込めるかどうかの検査をしてくださり、食事の工夫をすれば食べられる可能性があると言ってくださいました。

その後、飲み込む訓練などを行い、先日は市販のゼリーをむせずに食べられました。父も嬉しそうで、甘いものばかりではなくて母の作った料理を食べたいとまで言うようになりました。父が喜び、母にもできそうな食事の作り方を教えてください。

岡崎

このお父様はお母様の作る食事が大好きなんでしょうね。実際に先生が訪問されているお宅でもこういう方は多いですか?

稲山

はい。私が所属している歯科医院「ふれあい歯科ごとう」では「最後まで口から食べること」をモットーにしていますので、こういうご相談はよくあります。

岡崎

ご家族もご本人も「誤嚥」がどういうものかをきちんと理解しないと、お食事のときに危ないことがあるかと思います。おさらいとして、誤嚥についてもう1回説明していただけますか?

稲山

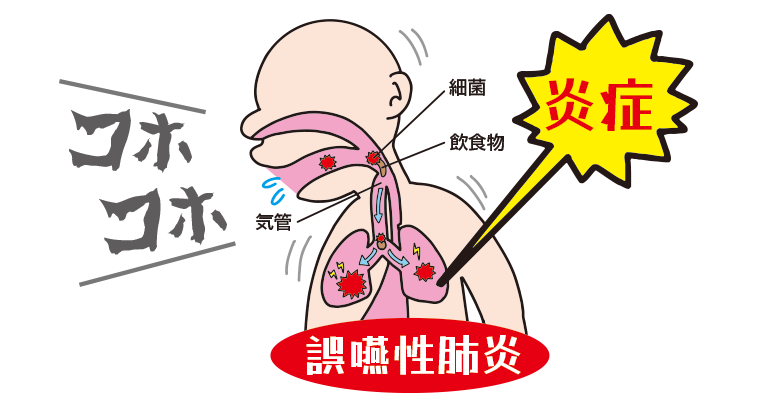

皆さん、「誤嚥」とか「誤嚥性肺炎」という言葉はよく聞くと思います。私たちが呼吸をしているときは、吸った空気が口から気管、そして肺のほうに流れていきますよね。食べるときも同じように口を使いますが、食べ物や自分の唾液はごっくんと嚥下(えんげ)をして、食道のほうに流し込んでいるわけです。

この空気の通り道と食べ物の通り道はとても近くて、一つの交差点みたいなところでどっちに行くかを決めています。唾液や食べ物をごっくんと飲み込んで、食道につなげなければいけないときに誤って気管のほうに入ってしまうと、そのまま肺に流れ込んでしまいます。それが原因で肺に炎症が起きると、誤嚥性肺炎といわれる症状になります。

岡崎

今回お便りいただいた方のお父様は、誤嚥性肺炎ということですね。唾液を誤嚥することもあるとのことですが、やはり食事を誤嚥すると肺炎の可能性も高いのではないかと思います。誤嚥しづらい食事というのは、どういうことが条件になりますか?

稲山

飲み込みやすい食事とも言い換えられますが、1つはなめらかで喉に残らないような食事にすることですね。ごっくんと嚥下をするときは、喉の筋肉がギュッと収縮しますが、このときにツブツブしたものや、糊のようにベタベタして貼りつきやすいものは、飲み込む力が弱くなってくると喉にくっついて残ってしまうんです。

そうすると、飲み込んだあと、呼吸をしているときに、喉にくっついたものが一緒に肺に飛び込んでしまうことがあるので、なめらかで通過しやすいものが良いです。

もう1つは、いつも飲んでいるお水やお茶にとろみをつけることですね。お水やお茶は喉に流れるスピードが速いんです。反射的にごっくんと飲み込めれば良いのですが、高齢になると反射のスピードが遅くなって、水が喉に到達するほうが早くなってしまいます。つまり、水が流れ込むスピードにごっくんと飲み込むのが間に合わなくて、肺のほうに流れていってしまうことがあるのです。そういう方には、とろみ剤を使ってゆっくり流れるようにして、飲み込むタイミングを合わせやすくします。

岡崎

いつも食べているものや飲んでいるものにとろみをつけると、ゆっくり流れるようにできるわけですね。ツルンと飲み込めるゼリーなどはどうですか?

稲山

飲み込みの障害の程度や、どの部分に障害があるかによって、適切な食形態が決められています。専門家の間では「学会分類※」と呼ばれており、食形態をいくつかの段階に分けた指標です。

お便りのお父様はゼリーを召し上がっているとのことですので、ツルンとしたものをそのままごっくんはできる。でも、粒のあるもの、口の中でまとめなければならないペースト状のものは次のステップなのかなと思います。

また、飲み込みの再検査をしたということで、「もぐもぐごっくん」という流れの中でどこまでできていて、まだ難しい機能はどこなのかを詳しく調べたかと思います。その機能に応じて、適切で安全な食事形態をお伝えすることになります。

※日本摂食嚥下リハビリテーション学会によって発表された、嚥下調整食の食事・とろみの程度についての基準。食事は5段階に分類されている。

岡崎

このお父様はお母様の手作り料理が大好きなようですが、具体的に食卓に並ぶようなもので、ゼリー状のものと言うとどんなものがありますか?

稲山

ゼリー状にするためにはゼラチンなどで固める作業が必要です。ただ、ゼラチンを使うと口の中の温度で噛んでいる間に溶け出してきてしまうので、介護用に作られたゲル化剤などを使って口の中の温度でも溶けず硬すぎないムースのような食感にまとめあげるようにします。

岡崎

そういったものをご家族やヘルパーさんに紹介して、一緒に作ったりされるのですか?

稲山

そうですね。ゼリー状に固めると言っても、いろいろな硬さがあります。プリンでも、やわらかくツルンとしたものから、焼きプリンなどしっかりした硬さのものまでありますよね。

どのくらいの状態が良いのかわかりづらいので、一緒に台所に立って食材をミキサー状にしたり、先ほど伝えたゲル化剤を使ったりして、具体的にどれくらいのやわらかさでどのように作るのかを指導しています。

岡崎

そこが訪問栄養指導の良いところですね、きっと。

稲山

一緒にキッチンに立つと伝わりやすいですし、一度で覚えられなくても次に伺ったときまた一緒に作れます。話を聞くだけではわからないようなところまでフォローできるのは、良いところかなと思います。

ポイント1

飲食物や唾液が誤って気管に入ると「誤嚥」に......

とろみをつけたり、ゼリー状にして安全に食べよう!

おいしくて飲み込みやすい!自宅でできる"喜ばれるごはん"の作り方って?

岡崎

実際に訪問先で作られたなかで、どんなものが喜ばれましたか?

稲山

昔から食べていた奥様手作りの茶碗蒸しなどでしょうか。

介護食品ばかりだと、似たような味のものが多いので飽きてしまうんです。少し飲み込みの機能が上がってくると、多少粒のあるもの、ベタつきのあるものも飲み込めるようになってきますので、例えば、缶詰の鮭が好きだった方なら、その方の目の前でホロホロの鮭を小さなすりこぎを使ってグリグリと潰していきます。それだけだとボソボソ、パラパラしてしまうので、そこにおかゆを少し足して練っていくとペースト状のものができあがります。これを「手元調整」といいますが、普段食べていたものを目で見てから調整していくと、食べ慣れた味のものが食べられて満足度が高くなるんです。

岡崎

それは良いですね。以前、「ペースト食などは何を食べているのかわからないから、食欲が湧きにくい」という話も聞いたことがあります。このように工夫できるのは、在宅ならではでしょうか?

稲山

そうですね。ご夫婦で長く暮らしていると、奥様の味付けの特徴を覚えていきますよね。ちょっと甘めの味付けや、お酢の味わいとか。今、介護用食品の中には素材だけをムース状に固めたものも売られています。例えば、そのムース食にご本人が好きな味付けのあんを作ってかけてあげると、素材は市販品なので飲み込みやすく、あんかけで食べ慣れた味を味わうことができます。

岡崎

良いですね。食材や調味料などで、気をつけて使ったほうが良いものはありますか?

稲山

「もぐもぐごっくん」が難しくなったから、細かく切ってあげれば良いのではないかと考えて、自宅でフードプロセッサーを使う方がいます。でも実は食材を細かくすると、かえって誤嚥の危険性が高くなってしまうんです。

食材を細かくすると、口の中で1つにまとめることが難しくなって、ごっくんしたあとも舌の上やほっぺたの内側に細かい粒が残ってしまいます。さらに、飲み込みの機能が落ちて舌を上手に使えなくなると、口の中についた細かい食材の粒を舌でかき寄せることも難しいので、ずっと口の中に残っていて横になったときにふっと気管のほうに入って誤嚥してしまうこともあります。ですから、食材を細かくする作業は気をつけたほうが良いかもしれません。

岡崎

「きざみ食」というものを聞いたりしますが、気をつけないといけないんですね。

稲山

そうですね。食材を細かくきざむフードプロセッサーと、なめらかになるまで調理できるミキサーとでは、実は用途が違うんです。

簡易的なハンドタイプでも良いので、ミキサーをご用意いただければ、ご自宅でもなめらかなミキサー食が作れます。

岡崎

「きざみ」と「なめらか」は違って、気をつけないといけないんですね。

きざんだものをとろみ状のあんでまとめることで、リスクを減らすことはできるのでしょうか?基本的に飲み込みが難しい人は「きざみ食」は避けたほうが良いですか?

稲山

その方の障害の程度にもよりますが、少し飲み込みにくいものや口の中に残りやすいものを、比較的安全に食べるには「交互嚥下※」という方法があります。

口の中や喉に粒が残ってしまうようなものをごっくんしたあと、ツルンとしたゼリーを飲み込むと、そのゼリーと一緒に食道のほうに流れていってくれるんです。例えば、ブイ・クレスCP10ゼリーを交互嚥下に使う方もいます。

※物性が異なるものを交互に食べ、先に食べた固形物の残留を防ぐ食べ方のこと。

岡崎

なるほど。ちょっと引っかかったものを、ツルンと一緒に流してしまう感じですか?

稲山

そうですね。さらに栄養が入っているゼリーなので栄養を強化することもできて、まさに一石二鳥です。そして、おいしいということですね。

岡崎

やはり食事は、おいしさが大事ですよね。

稲山

もちろん、そうですね。おいしくないと続けられませんから。

ポイント2

細かくきざむと誤嚥リスク増!食材をなめらかに調整したり、交互嚥下を取り入れよう

あんかけで"食べ慣れた家庭の味"を実感できれば満足度もアップ!

とろみ剤使用の注意点。炭酸飲料やお酒も楽しめる!

岡崎

とろみのつけ方やとろみ剤の適切な量など、とろみ剤を使うときの注意点を教えていただけますか?

稲山

サラサラの液体にとろみ剤を入れて混ぜると、とろんとした液体ができるわけですが、実は液体の種類によってとろみのつき方が変わることがあります。お水やお茶、味噌汁、オレンジジュースなど、同じ量を入れて同じように混ぜても仕上がりが違ってくるんですね。

特に濃厚流動食は、栄養たっぷりで濃厚なため、実は純粋な水分量が少ないんです。とろみ剤は水分とくっついてとろみがつくので、濃厚流動食に普通のとろみ剤を入れてもなかなかとろみがつかず、たくさん入れると今度はダマになってベトベトしてしまいます。こういったときは専用のとろみ剤を使います。

岡崎

それは管理栄養士さんに聞いて、適したものを選んでいただくのが良いですか?

稲山

管理栄養士をはじめ、歯科医師や歯科衛生士、言語聴覚士など近くにいる専門職にどのとろみ剤を買ったら良いか、どのくらいのとろみの濃さが適切かを確認すると良いと思います。

とろみにも濃度があり、飲むヨーグルトくらいのとろみで飲み込みやすい方もいれば、ジャムくらいしっかりととろみをつけたほうが安全な方もいます。また、とろみ剤の種類によって必要な量が違うので、商品のパッケージに書いてある説明をしっかり確認することが安全に使うコツといえます。

岡崎

やはり専門家に聞くのが大事かもしれないですね。

ところで先生、お酒にもとろみはつけられますか?

稲山

はい、つけられます。寝る前にビールを飲むことが日課だった方がいたのですが、ビールにとろみ剤を入れるとブクブクと泡立ってきて、混ぜているうちにビールの醍醐味であるシュワシュワ感がなくなってしまい、ご家族も諦めていたそうなんです。

でも実は、炭酸にとろみをつける方法はいくつかあるんですよ。1つはビールを飲む量の半分くらいコップに注いで、いつもよりも濃いめのとろみをつけて、残り半分のビールを注ぐんです。そうすると、あとから注ぐビールは炭酸が残った状態なので、炭酸を感じながら味わうことができます。

もう1つは、ペットボトルなどの密閉した容器を使う方法です。ペットボトルの中に入れたビールにとろみ剤を加えてガシャガシャ振って、そのまま開けずに冷蔵庫に入れて一晩寝かすと、炭酸が抜けることなくもう1回液体の中に戻っていくんです。

それを開けると、炭酸は抜けずにしっかりとろみがついた状態になります。そういった方法でビールはもちろん、炭酸ジュースもうまくとろみをつけることができます。

岡崎

それは嬉しいですね。日本酒など炭酸がないものなら、アルコールでも普通のとろみ剤で大丈夫ですか?

稲山

日本酒やウイスキーなどにも、とろみはつけられます。ただ、普通のアルコールよりも通過速度がゆっくりになるので、いつもより酔っ払っちゃうんですよ。

岡崎

それは別の意味で気をつけなきゃいけないですね。

稲山

最初からとろみのついた日本酒も販売されています。お酒が好きな方はそういったものを楽しんでいただいても良いかなと思います。

岡崎

お酒が好きな人にとって、飲み込みが難しくなって飲酒を諦めるのは酷だなと思っていました。そういった楽しみ方ができれば、食事も楽しくなりそうです。

とろみ剤の選び方のポイントについても教えていただけますか?

稲山

消費者庁が「とろみ調整用食品」の表示を許可している製品を使うことです。これを使ってとろみをつければ安全です。

ポイント3

飲み物に合わせてとろみ剤の量や種類を変えてみよう!

とろみをつけた炭酸飲料やお酒で食事を楽しめる

岡崎

お便りのお父様が喜んでくれて、お母様にもできそうな食事の作り方について、改めてまとめをお願いします。

稲山

嚥下障害と一口に言っても、その方によってできることとできないことがあり、障害の程度は様々です。どんなものなら食べられるのか、その具体的なレベルを専門家にしっかり聞きましょう。

作り方のコツとしては、手間をかけようとすると毎日続けられないので、上手に市販品を使って、それをご家庭の味にアレンジすることをおすすめします。

岡崎

ありがとうございました。楽しく食事作りをしたいですね。

今回のまとめ

専門家に相談して、食べられるものを確認!

市販品を家庭の味にアレンジして安全でおいしい食事を

Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、YouTubeで毎月10日、20日、30日に音声番組として配信中。音声で楽しみたい方はぜひお聴きください。

「専門家が答える介護飯ラジオ」はこちら